Может ли страх быть двигателем прогресса

6 ноября в возрасте 97 лет умер биолог Джеймс Уотсон – прославленный первооткрыватель структуры ДНК и нобелевский лауреат. Но реакция на трагедию научных сообществ на Западе была более чем сдержанной: Уотсон давно «отменён» за неполиткорректные высказывания, и сказать о нём что-то хорошее чревато. Среди помалкивающих учёных мало кто разбирался в причинах «отмены», хотя Уотсон не зиговал с высокой трибуны и не требовал никого линчевать. Не слышно и внятного призыва изменить правила игры, при которых наука всё чаще перестаёт учитывать неудобные факты и, как следствие, перестаёт быть наукой. А следом срабатывает эффект домино: обыватель уже не видит разницу между учёным, пропагандистом и провидцем, меньше интересуется, больше путается и в итоге носит в своей голове дикую кашу из обрывков фактов, мнений и табу.

Крепкий генетик

Джеймс Уотсон получил Нобелевскую премию сказочно рано – в 34 года. И при этом довольно громко. Многие ли образованные люди вспомнят, за что конкретно вручалась хоть одна премия по медицине и физиологии за последние 10 лет? А структура ДНК – это таки структура ДНК. Правда, Нобелевку 1962 года присудили Уотсону, Фрэнсису Крику и Морису Уилкинсу с формулировкой «за открытие молекулярной структуры нуклеиновых кислот в свете их значимости для передачи информации живыми организмами». То есть не за определение структуры ДНК как таковой, а за объяснение механизма передачи наследственной информации. Этого пазла науке как раз и не хватало: из него родилась правильная модель, объяснение генетического кода – и вообще вся современная биология.

Список полученных Уотсоном престижных наград впечатляет: только в 2000–2002 гг. он удостоился Филадельфийской медали Свободы, медали Менделя, премии Университетского колледжа Лондона, медали Бенджамина Франклина, Международной премии Гарднера и титула рыцаря-командора ордена Британской империи. К 2001 г. он числился доктором естественных наук в 20 университетах, включая Кембридж и Гарвард. Столько же уважаемых академических объединений от Американского философского общества до Российской академии наук нарекли Джеймса Уотсона своим почётным членом. Он около 40 лет возглавлял лабораторию в Колд-Спрингс-Харбор, которую превратил из небольшого объекта в одно из крупнейших исследовательских учреждений в мире, которое внесло серьёзный вклад в понимание генетической основы рака.

В 2007 г. Уотсон почти всё это потерял. Его выгнали из лаборатории и лишили множества ранее присуждённых наград. Знаете за что? За совращение малолетней или за соучастие в убийстве тёщи? Нет, за всего лишь одно интервью в газете The Sunday Times, взятое при странных обстоятельствах его бывшей ассистенткой: вроде как Уотсон даже и не знал, что его пишут. В нём есть такие «недопустимые высказывания»: «Я вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у африканцев уровень интеллекта такой же, как у нас, – тогда как все исследования говорят, что это не так». Вроде бы старина Уотсон немного шарит в биологии, и стоит послушать, на каких данных строится его логика. А он ссылался на данные IQ-тестов за много лет и утверждал, что усреднённые показатели по афроамериканцам ниже, чем по европейцам, и что разница якобы имеет генетическую природу.

«АН» не берутся судить, так ли это на самом деле. Мы лишь констатируем, что ненормальность ситуации вовсе не в высказывании Уотсона, который вскоре дал новое интервью, пытаясь разъяснить свою позицию: он не расист и не имел в виду, что в Африке живут люди «низшей расы», наука вообще не располагает данными о «неполноценности» какого-либо этноса. Ненормально, когда от «токсичного» учёного хором отворачиваются издатели, фонды, музеи с бомбической формулировкой «высказал взгляды, далеко выходящие за допустимые дискуссией рамки». Где была бы сейчас наука, если бы никто не осмеливался выйти за рамки дискуссии в вопросе о сотворении мира на шестой день? Хотя большая часть критиков не способны объяснить, что такое оксиданты и двойная спираль, они называли невеждой 80-летнего нобелевского лауреата. Факты разошлись с левацкими мантрами в их головах – так тем хуже для фактов.

Конечно, Уотсон и раньше давал жару. Он регулярно поддерживал генетический скрининг и генную инженерию, не уставая доказывать в публичных лекциях и интервью, что глупость – это болезнь, и что 10% «самых глупых» людей надо лечить. «В рамках дискуссии» это ужасно неполиткорректно. Он также предположил, что красота может быть создана искусственно: «Некоторые говорят, что если мы сделаем всех девушек симпатичными, это будет ужасно. Я думаю, это было бы великолепно».

Вероятно, он задевал геев: «Если бы можно было найти ген, отвечающий за сексуальную ориентацию, и какая-нибудь женщина решила бы, что не хочет иметь гомосексуального ребёнка, – что же, ну и пусть». Вероятно, после прочтения его интервью толстые люди рыдали в подушку: «Когда вы как работодатель проводите собеседование с жирным человеком, вы всегда чувствуете себя неловко, потому что знаете, что не собираетесь брать его на работу». Но разве учёный не обязан быть антенной человечества? Если на нашу планету нацелится астероид, разве астрофизик должен помалкивать, чтобы никого не расстроить?

Нельзя сказать, что Уотсон после его скандального интервью про африканцев стал неприкасаемым раз и навсегда. Через пару лет его вернули в лабораторию на фантомную должность «канцлера», его продолжили публиковать в научных журналах, он получил ещё несколько престижных наград. Но всё равно оставался кем-то вроде реабилитированного нациста. В 2019 г. он вновь повторил, что различия в результатах IQ-тестов между белыми и чёрными в США отражают биологические наследуемые различия. В качестве аргументов он ссылался на различия экономических результатов, уровней успеваемости в школе и относительные показатели «социального успеха» между этнографическими группами в США. Полвека назад, когда он получал Нобелевку, его бы наградили за вклад в изучение наследственности. Нынче же его ждала лишь новая волна лишений и отмен.

Сам Уотсон трезво оценивал происходящее: «Я повернулся против левых политиков, потому что они не любят генетику. Генетика подразумевает, что иногда в жизни мы терпим неудачу из-за того, что у нас плохие гены. А они хотят, чтобы всякие неудачи в жизни были вызваны злой системой». В 2006 г., за год до первой отмены Уотсона, с поста президента Гарвардского университета вынудили уйти Ларри Саммерса, бывшего министром финансов в администрации Клинтона и главным экономистом Всемирного банка. Саммерс жестоко обидел женщин-учёных: они, мол, не могут достичь значительных успехов в естественных науках и математике из-за существенного генетического отличия от мужчин, а не из-за социального неравенства. И хотя список лауреатов Нобелевской премии по физике, химии или медицине говорит сам за себя, комментаторы без конца цитировали профессора биологии Нэнси Хокинс, которая при этих словах Саммерса «вылетела из зала, ибо боялась, что иначе потеряет сознание или её вырвет». Ларри погнали с должности в Гарварде, а вместо него демонстративно назначили женщину – впервые за 370 лет существования университета.

Такого много. Всемирная организация здравоохранения только в 1992 г. исключила гомосексуальность из числа подлежащих лечению психических расстройств. А уже сегодня гей-общественность устраивает травлю учёных, исследующих проблему пола. Мало ли какие открытия они могут сделать, учитывая, что до сих пор нет ответа на фундаментальные вопросы. Нейробиолог из Орегонского университета Чак Роселли исследовал самцов овец, спаривающихся с другими самцами, и был обвинён в том, что ставит «евгенические опыты с целью искоренить гомосексуальность среди людей».

Если учёный, прежде чем высказать своё суждение или изложить результаты исследований, начинает просчитывать вероятность своей отмены, то про науку можно забыть. В лучшем случае мы будем иметь политкорректных экспертов и публицистические произведения, пересыпанные научной терминологией. Географический атлас мира Times (самый дорогой и достоверный) теперь выходит с пометкой, что из-за глобального потепления Гренландия сейчас выглядит по-другому. Неполиткорректно спорить с тем, что «климатические изменения навсегда преобразовывают лицо планеты – причём это происходит в ускоряющемся темпе». Однако гляциологи из Института полярных исследований имени Скотта при Кембриджском университете не побоялись написать письмо о том, что, по данным спутниковых наблюдений, «многие из тех участков, которые в атласе обозначены зелёным цветом, по-прежнему покрыты постоянным льдом», – подчёркивают они в письме в Times.

Как заметил выдающийся физик Фримен Дайсон, «экология – это общественная религия, а глобальное потепление является грехом №1». Кто не чувствует на себе этого греха – тот неполиткорректен. Всё это Европа уже проходила, но сумела вырваться как раз за счёт того, что многие почитаемые ныне классики были неполиткорректны.

Сомнение во всём

Многим кажется, что эпоха Возрождения была лишь возвращением к античным культурным истокам. Однако частенько дело обстояло ровно наоборот: это в Средневековье писания Аристотеля были священными, но в середине XVI века Пьер де ла Раме пишет диссертацию об ошибках Аристотеля, а Фрэнсис Бэкон замечает, что древнегреческие учёные похожи на детей своей готовностью говорить и неспособностью что-либо производить. Галилей и Ньютон забили последние гвозди в гроб древней физики, а Уильям Гарвей создал современную модель кровообращения взамен ошибочной теории античного врача Галена. Отныне для прогресса в знаниях был необходим скептицизм, а любую мудрость стало возможным оспорить.

Если бы Европа тогда находилась во власти какого-нибудь султана, он бы всё немедленно запретил. В любом традиционном обществе есть священные истины и мнение, что предки были умнее нас. Но в условиях раздробленности и конкуренции у европейских правителей, наоборот, был большой спрос на «интеллектуальных предпринимателей». Это Эразм и Мор, Декарт и Гарвей – все те, кто вкладывал силы в размышления об устройстве мира и в поиск нового. Джеймс Уатт не смог бы усовершенствовать старую паровую машину и создать свою, если бы не был членом сети, в которую входили профессор университета Глазго Джозеф Блэк и члены Лунного общества в Бирмингеме. И если бы они все хвалили, а не критиковали друг друга.

Что не менее важно: учёным стало быть и престижно, и выгодно. Ньютона в 1727 г. хоронили в Вестминстерском аббатстве как национального героя: рядом с королями, в присутствии десятков тысяч скорбящих и с лордом-канцлером во главе траурной процессии. Все читали, что в 1769 г. Ричард Аркрайт изобрёл прядильную машину Waterframe и зарегистрировал на неё патент, с которого начала капать денежка, позволившая герою открыть собственную фабрику нового типа. Менее известно, что до этого Аркрайт работал в парикмахерской и изобрёл водостойкую краску для париков. Так вот торговля этой краской и дала ему капитал, необходимый для работы над прототипами прядильных машин. Это был соблазнительный социальный лифт для жутко сословного общества: без всяких дипломов, титулов, гильдий и допусков заработать кучу денег собственным умом.

Ничего подобного на Востоке и представить себе было нельзя, хотя люди там не глупее. Но ценности азиатского бюрократического феодализма оказались несовместимы с капитализмом и наукой. А купеческие культуры Запада смогли добиться слияния производства, математики и естественных наук. Не факт, что в Китае было меньше ремесленников-изобретателей, но китайская джонка практически не изменилась с XII по XIX век. А европейское судостроение выросло колоссально и отнюдь не случайно: сотни умов бились над прибором по определению долготы и парусным оснащением, позволявшим каравелле идти против ветра. И в итоге предопределившими открытие Америки европейцами.

В науке царствовал экспериментальный подход, а не прошлые заслуги изобретателя и не знание им мудрости Конфуция. Не можешь подтвердить находку на практике – иди учи матчасть. Интервал между чистой наукой и промышленностью начал сокращаться. В бессемеровской печи использованы знания о химии сталеплавления, полученные за полвека до этого. В 1831 г. Фарадей открыл электромагнитную индукцию, но только через 50 лет трансформаторы и электродвигатели стали важным коммерческим продуктом. Но уже Маркони нашёл применение волнам Герца через 9 лет. А рентгеновские лучи «заработали» ещё быстрее.

Научное сообщество как институт успешно функционировало без иерархии. Каждый учёный контролировал направление своих работ, расход времени и материальных ресурсов. С 1875 г. фронт промышленных технологий начал смещаться от видимого мира рычагов, шестерёнок, осей и шатунов к невидимому миру атомов, молекул, индукции, магнетизма, вольтов, амперов, бактерий и вирусов. Источником изменения технологий стали именно горизонтальные связи между учёными, занимающимися фундаментальной наукой ради самой науки и статуса, который давало лишь признание твоих заслуг другими учёными. Финансирование уже к середине XIX века не было проблемой: деньги на исследования пошли через бюджеты универов, правительственные гранты и частные пожертвования.

К середине XX века стало очевидно, что для развития науки нужны не только микроскопы, реторты и умные головы. Профессор Mассачусетского технологического института Лорен Грэхэм требует также «элементы культуры, которые позволяют идеям разрабатываться и вливаться в коммерчески успешные предприятия». Что это такое? Грэхэм перечисляет: «Демократическая форма правления; свободный рынок, где инвесторам нужны новые технологии; защита интеллектуальной собственности; контроль над коррупцией и преступностью; правовая система, где обвиняемый имеет шанс оправдаться и доказать свою невиновность. Культура эта позволяет критические высказывания, допускает независимость, в ней можно потерпеть неудачу, чтобы ещё раз попытаться, – вот некоторые из неосязаемых характеристик инновационного общества».

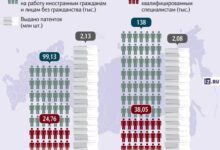

То есть невозможно взять космические разработки Илона Маска и разбогатеть с их помощью в Северной Корее, где нет свободной прессы и независимых судов, а у предпринимателя могут всё отобрать «по решению партии». Нельзя перенести систему Массачусетского технологического в Венесуэлу, где нет сильной политической оппозиции, продвигающей законы в противовес власти местных силовиков. Если бы Илон Маск остался жить на исторической родине в ЮАР, мы, скорее всего, никогда бы о нём не услышали. Пресловутая «утечка умов» заключается не только в том, что учёные эмигрируют за «длинным долларом». Они везут свой мозг туда, где их идеи могут быть полноценно раскрыты и внедрены.

Технологии сделали наш мир ещё более удобным: онкология уже не выглядит приговором, а смартфон с Интернетом превратился в нашего личного джинна – исполнителя желаний. Солнечная энергетика, видеохирургия, наножучки – всё это ещё вчера выглядело фантастикой. Однако идеологизация гуманитарного знания выглядит настораживающе. Отмена учёных за озвученные ими гипотезы и результаты исследований не имеет ничего общего с атмосферой в науке прорывного XIX века.

Страх всему голова

Складывается впечатление, что, например, в электротехнике поиск инноваций происходит на здоровых началах: рынку нужны новинки, а бизнес создаёт учёным комфортные условия работы. Исследователь может получить десять грантов из разных карманов, самостоятельно контролируя траты и ход работ. Но для антрополога или демографа та же система создаёт иные правила игры. Они не дают на выходе смартфон нового поколения. Гуманитарий создаёт теории, объясняющие факты. Но факты в его области не являются математически точными – он берёт их, скажем, из социологических опросов и психологических тестов.

Вот вроде бы серьёзное исследование: норвежские учёные Бернт Братсберг и Оле Рожеберг не поленились проанализировать результаты тестов IQ более 700 тыс. человек и сделали громкий вывод: мы явно глупеем с 1970-х. Но если залезть в их исследование хотя бы по колено, то выяснится, что у рождённых в 1976 г. средний коэффициент интеллекта составлял 99, 5 балла, а у появившихся на свет в 1989-м – 99, 4 балла. Но даже если разница составляла бы 10–15 баллов, это же ни о чём. Чтобы получить нужный результат, можно отработать результаты тестов в университетском городе или шахтёрском, взять в эксперимент добровольца, окончившего среднюю школу в Осло или три класса в Мозамбике. Разве это не влияет на их способность решать геометрические головоломки из теста?

Создаётся впечатление, что некоторые исследователи просто подгоняют данные под нужные им результаты. А ситуация к этому располагает – в моде исследования на основе ИИ и «больших данных». Чтобы вам давали гранты и приглашали экспертом на телевидение, нужно выдавать «громкие» результаты. Если бы норвежские учёные, проделав титаническую работу, прямо сказали, что их соотечественники принципиально не изменились за последние полвека, получили бы они желаемую обратную связь? Нет сомнений, что исследователь, подводящий базис под надстройку ради цитируемости, вряд ли поморщится, получив политически ангажированный грант.

В 1980-х наука в Америке начала всё теснее сплетаться с гражданским активизмом, хотя чистое знание несовместимо с идеологией. На фоне возрождения консерватизма при Рональде Рейгане вдруг выяснилось, что 45% американок работают вне дома и часто оставляют детей с посторонними людьми. Очень добродетельные верующие активисты обнаружили в этом угрозу устоям: ведь дети могут стать жертвой сатанистов. Они создали влиятельную ассоциацию и бросились спасать детей. В это трудно поверить, но они изобличили сотни злодеев! Когда спустя годы начался разбор полётов, стало известно, как охотники на сатанистов «работали» с детьми в школах: «Я не хочу слышать «нет», всех трогали подобным образом. Ты будешь и дальше вести себя как дурак? Или будешь смелым умницей и поможешь нам?» Под лозунгом «Надо верить ребёнку» лояльные спецы установили: признаком перенесённого ритуального насилия является боязнь темноты и агрессивных животных.

Это звучит как злая сказка, но в демократичной Америке, «стране юристов», супругов Фрэн и Дэна Келлеров из Техаса обвинили в том, что они добавляли детям кровь в колу и заставляли смотреть на расчленение человеческих тел бензопилой. Дети после бесед с охотниками на сатанистов утверждали, что летали на самолёте в Мексику, где их насиловали солдаты, а потом их вовремя без единой царапины возвращали в детский сад до прихода родителей. И никакой Верховный суд или отважные журналисты не раскололи этот гнилой орех, а Келлеры провели в тюрьме 22 года. Впоследствии доктор Майкл Моу, на медицинском заключении которого базировалось следствие, признал, что ошибался. Как и другие активисты, он хотел верить детям, когда дети подтверждали его верования. Охотники на сатанистов были запрограммированы природой зарабатывать статус активной верой в то, что борются со злом.

Конечно, была и проза жизни. Не имевшая диплома «психотерапевт» Ки Макфарлейн возглавила Национальный центр жестокого обращения с детьми, бюджет которого сказочно рос. У многих «охотников» резко вырос и финансовый ценз, а сама Макфарлейн за десяток интервью с детьми расписала себе 146 тыс. долларов в ценах 1980-х. Сегодня на Западе в роли охотников на сатанистов пестуют добродетель активисты, борющиеся против эксплуатации женщин, чернокожих и природы. А в реальности угрожающие адом всем, кто с ними не согласен.

Впервые за 200 лет научно обоснованное знание бывает осуждено только на том основании, что какая-то агрессивная группа сочла его «неэтичным». Зато лавров «корифея науки» удостаиваются как интеллектуальные селебрити, так и откровенные мошенники и манипуляторы, создающие в головах людей хаос. Вряд ли Дарвин или Фрейд смогли бы развить свои открытия в условиях травли со стороны сексуальных, расовых, культурных меньшинств, выдающих политические догмы за науку.

Конечно, нельзя сказать, что нормально заниматься наукой стало невозможно. Большинство «технарей» никогда не сталкивались с необходимостью делать «этичные» выводы из опытов и экспериментов. А львиная доля историков и политологов и сто лет назад частенько работала с оглядкой на различные дискурсы. Но существует мера компромисса. Николай Карамзин работал историографом императорского двора в чине действительного статского советника – и это наверняка влияло на его стремление выставить русскую историю более нарядной. Но откровенного передёргивания фактов не принял бы от него сам двор. И никто не отменял Василия Ключевского, который в пику Карамзину переписал историю в духе «как было на самом деле». Наоборот, Ключевский читал лекции великим князьям и имел чин тайного советника. Сегодня же мы слышим ангажированную белиберду от корифеев первого ряда. А большинство коллег боятся с ними спорить – вот чего не наблюдалось сто лет назад.

Поделиться

Поделиться